深秋傍晚,校园内。接到曾梵志先生电话 ,说正在联系凯绥·珂勒惠支作品来我们学院展出。

一群群学生在眼前来回走过 ,珂氏作品将要与这些生于20世纪90年代的中国学生见面。想来他们不一定熟悉这些作品。在年轻学生眼里,她的黑白世界已不再有对应的经验世界。这样一位以版画黑白手法作为表现眼中和内心世界的艺术家,曾经感动了中国几代艺术家。这种感动又通过中国艺术家的作用,影响到了更多的中国民众。写中国现代艺术史,凯绥·珂勒惠支当是一个受到尊仰的名字。 提起凯绥·珂勒惠支 ,不能不想到的,却是另一位名人——鲁迅。

感谢鲁迅慧眼,他在中国介绍珂氏作品,并于1931年自费编辑她的画册。欧洲并没有留下鲁迅的足迹,鲁迅却在形色多变的欧洲艺术界中,选择介绍了一位女画家到相距万里的中国。

珂氏作品黑白两色,鲁迅眼中的中国,何尝不是黑白图像?反抗,不能仅是呼喊的口号。他当然看到了欧洲印象派的光影,当然也看到 了西学东渐现代艺术的形形色色。鲁迅太懂得中国了,他执意要抽 丝剥茧,将人生有价值的一幕一幕撕开给人看。母爱,生命,死亡,抗暴……月份牌美人画背后的生活中充斥着麻痹后的沉迷、视而不见的冷漠、魂不守舍的畏惧。鲁迅知道珂氏作品能使人血脉贲张、摩拳擦掌,似反问,又似呼号,会激励中国艺术家尤其是青年艺术家。以这般艺术表现形式,鼓唤民众与奴性作别,是再恰当不过的了。人心相通 ,受压迫的民众,看见反抗的形象,便萌生反抗的联想;听见呐喊的声音,也一定会有呐喊的冲动。

珂氏作品真实可触 ,有饥寒的颤抖,也有血汗的腥燥。刻画之间,真实图像的力量,好比投枪匕首,击碎了令人厌倦的矫饰风格作品在人们眼中形成的屏障。大量的印制,使版画复制功能具有更为广泛视觉传播的可能。人们眼中的艺术形象,由小布尔乔亚的矫情晦涩变为了社会广大阶层的直白通达,呼唤民众的声音由嚅嗫变为了激越。鲁迅选中了珂氏黑白版画,无异于选择了一颗抚慰中国民众悲天悯人的心。黑白版画拙劲的画面与红色五星的图形,一并留在了中国新民主主义革命的史册中。

中国人素来尊崇对自己命运与生活产生影响的人物。1945年珂勒惠支77岁时,离开了人世。此时,世界上优秀的黑白版画已经开阔了中国人习惯的审美视角,中国艺术家也懂得了在水墨韵致之外的黑白,还蕴有以刀代笔的力量。

珂氏黑白版画中一种挥写的力量,在时间流淌中绵延至今。人性的呐喊、母亲的呜咽和良知的呼吁——真实,一定会有感人的力量。这位有正义感的艺术家和她的作品,被介绍到了另外一个需要她作品的国度,并被用于艺术形式与内容的解读,这中间没有任何理解上的障碍。作品的艺术渗透力,还改变着一个大国民众的审美甚至命运,显现出作者想象不到的作用。

真是要感谢鲁迅,他以另一国度的视觉艺术形象,赋以艺术形象“文以载道”、“披 图可鉴”,做出了美术功能社会学的注释,普及着视觉艺术的多元样式,奠定了中国民众审美取向,培育出中国艺术家多样化的艺术手法。在世界现代美术史中,这似乎是仅有的一例。我真想象不出没有鲁迅,今日中国版画会不会有如此广泛的社会认同审美基础。

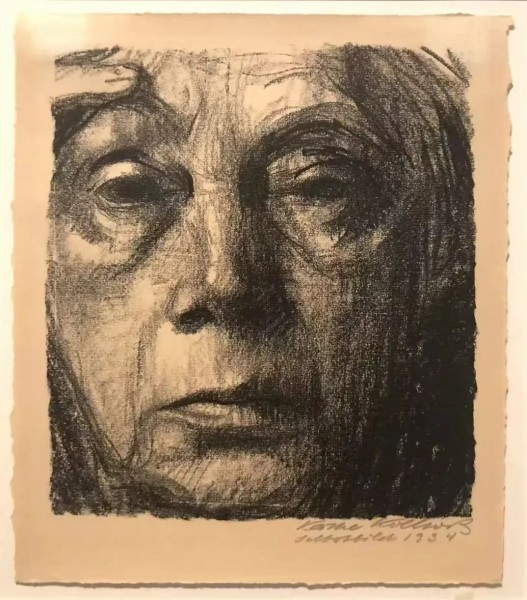

《自画像》凯绥•珂勒惠支

1979年,珂氏作品第一次来到北京,如同她本人足迹踏上了中国。现在,已无法分清是她的作品回敬着中国对她的情感礼遇;还是我们认为开放了的大门,最好还是邀请一位熟悉的老朋友再使上一点 劲。想来想去,这实在是一份难以割舍的不了情。

30年前,中国画坛解禁,料峭春寒,大多数中国艺术家渴望多样化的艺术表现。其时,距鲁迅介绍珂氏作品,已经过去了48年。珂氏生平,中国人知道的并不多。然而,她却十分了解当时中国正在发生的事件与变化,并以自己的签名表达憎爱与声援,就像她的作品一样,黑白分明。至今 ,我还记得那本随展买到的画册,白底封面上她的自画像:目光澈透,紧闭嘴唇,终日手握版画利刀揉搓黑白的双手,塑造了有力的骨节。善识面相的中国人,直视她的目光,一定可以看到那母亲般沉静温和面容下的慈悲胸怀。对了解这位艺 术家来说,这就足够了。

珂氏作品对中国艺术家,有一种天然的亲近感。她作品的社会功能,随新中国的建立,已开始成为艺术教科书的美学范式。珂氏作品中精准勾勒的粗放造型,浑然黑白交织形成生动纯正的艺术表现,持续地释放出感染力,打开了中国艺术家的视线,成为新中国绘画艺术开始表现的一种启示。

不堪回首的年代已经过去。在社会曾经遭遇的逆境中,鲁迅的智慧与热血,养育出了几代中国艺术家,去读懂一个同样有着智慧与热血的大师。可不可以这样认为,我宁愿这样设想——珂氏黑白版画在中国发挥出不可思议的影响,已远甚在她的祖国。

任何一个版本的中国现代美术史,都不能也不应遗忘这位睁大双眼直视苍生满目悲慈的艺术家。

今天,美术学院的校园里,终于看到我们熟悉的珂勒惠支的作品,好像见到老朋友走来一样。中国艺术家仍然可以由心底里发出“有朋自远方来,不亦乐乎”的诵咏。年轻的未来中国艺术家触摸到了一个 清晰的历史印迹。珂勒惠支笔下人物的命运,渐渐淡漠,已成遥远的情感体验。她洞观生活的目光锐利、真实、单纯,穿透记忆中数不清 的画面,离我们却更近了。又见凯绥·珂勒惠支——一个珍藏在记忆中的名字。

——向曾梵志先生和艺美基金会致意。他们曾远赴柏林——珂勒惠支的故乡,专事展务。其热心与热情链接起了久远的文化事件,形 成了一道让中国艺术家不得不做出情感回应的心灵波澜。

(文章作于2010年 ——湖北美术学院校庆90周年)