中学我上地理课是一位化学老师教的。她脱口而出的元素周期表语感顿挫,比当年高亢的诗歌朗诵好听。

马六甲,这个地名是那个时候学地理记住的。

还记起当时教英语的是一位曾教过体育的老师,他让我们一遍又一遍读扬子江的译音,Yangtze Yangtze River。每见长江便冒起这个读音来。

终于站在马六甲海滩上。

岁月中总有一段时日值得人们避开身边的琐屑,也避开不时泛起的霾气去放松放松,哪怕是短暂的。

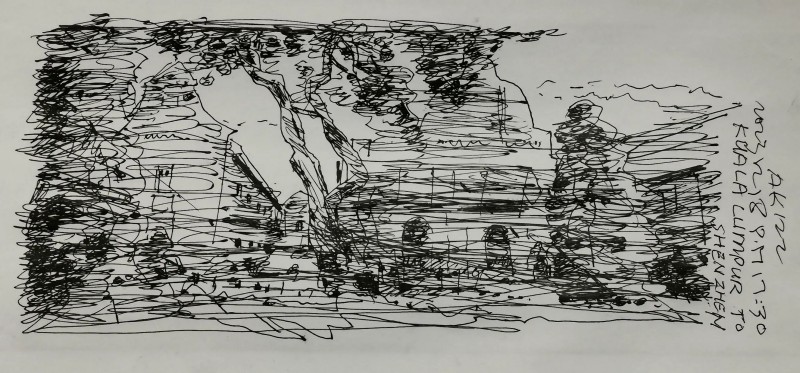

《马六甲速写》 徐勇民2023

马六甲是一座古城,Malacca,海峡因它得名。从吉隆坡驱车到这约二个小时路程。

市中心有联合国教科文组织授予的世界遗产标识。建筑、文字交融多样,葡荷英日等国统治或占领留的各种印迹在街区在博物馆随处可见。简繁体汉字毫无违和感,总能亲和地提醒该吃点什么了。行人在斑斓色彩和斑驳痕迹老街前晃动,很是协调。前日在国家美术馆看到有的画中街景就是这样子。

600多年前郑和将军七下西洋,必经马六甲海峡。博物馆庭院中有他的塑像,造型粗简。另一处石碑上的线描刻像在通往大海的老街河道旁,拥塞的小巷拐角处,存照时在想不知作者是依何时的原图版本所刻,也只能是这个尺寸这个模样了。

海风止了,有些闷热。在当地华人开的店铺里放心地吃了些店家自制的羹糕,中医说可去火生津,好生凉爽。

由马六甲再向北是槟岛。上面的乔治城有当年孙中山活动的记载。我与驾车的吉隆坡华人朋友聊起近代南洋对大陆的影响。他指着手机中显示出分为二部分国土的东马来西亚,说那儿的景色很好。顺他手指滑动,我看到了靠海边的一处,山打根。四十多年前日本电影《望乡》女主角阿琦曾提到过随日军到过南洋,地名就是山打根。相信读者中不少还记得宽银幕黑白影片色调深重,肉欲横流,呼号声撕裂人心。

亚洲与大洋洲太平洋及印度洋之间的贸易往来统统挤在这狭窄的海上通道。走这条航线,可节省更多时间,也躲避海洋气候的无常。利益永远驱使贸易取捷径,世界格局纵横交错,最终还是回到贸易这条直线。过往历史,沉舟折戟,马六甲激发着游人对地理常识的热切向往。在当地人听来却只是一个地名的读音,时间久了,未必能从世界各地游客接踵而至中感受到什么。在一家网红店小娘惹饭馆吃中餐时,全是同胞,一时恍惚,回神片刻,拍拍自己,嗯,此地是Malacca。

午后阳光在海面上闪动朦胧的斑点。远处大型货轮看不出是行驶还是停泊。天光冷色,海滩像是浸了原油一片灰色。

回到吉隆坡候机时,还能听到同胞之间为去马六甲分摊费用时慷慨语气中带出亲兄弟明算账的计较。这是后来的事,不提。

去马六甲途经热带丛林,理所当然地对应着我对东南亚地貌的想象。一年四季常青,像高更画塔西提岛的绿色。人们肤色很容易和植物色融为一体。

1千多公里长的马六甲海峡只能在地图上看清是什么形状。站在海边,一直暗责自己怎么会没有诗意闪现?琢磨一会儿,全无可能的兴致。史书上的描述与现实景观已烙上大不列颠等海上殖民者远征的印迹。这段海峡常年风平浪静,不太可能出现康斯太勃尓画面中的海上迷雾与骇浪。大海的平静反让人预感潜在的险境如暗流涌动。

马六甲的战略地位至今一直让人心怀畏惧。看过一期电视节目介绍中国已开辟印巴大陆沿海的爪达尔港项目,计划经印度洋由陆路连接新疆喀什。此刻拍到沙滩上的每一组海浪,看不出有任何与沙滩嘻戏的意思,不停歇地拍岸又退去,潮起潮落无头无绪,笼罩在迷离的海天灰色之中。太阳被薄云遮住。站在这里留影,有些像霍珀画中人若有所思的样子。未雨绸缪,每个国家也都得思量自己的未来。

大海本身的宁静与狂暴的习性,吞没了多少没人愿意耐心听完的往事。不由地隐隐掂量出人类对自然的傲慢由执迷不悟到幡然醒悟转换中的代价,刹时像有什么利器撞击到了心胸。

返途沿海边蜿蜒而行。经过有铁丝网围起的洁净明亮的现代化厂区,在戏称水比油贵的国度,我猜不出这是生产什么用的。夕阳露脸,照在海滨刚建好的酒店外墙,玻璃反射出强光,只一瞬间。

路边加油小憩,闻到榴莲味。路易斯,我们的华人朋友,一路驾车,向导,十分周详。他有父母给起的老派地道的汉语名字,很少用,说他在大学任职的女友极爱吃榴莲。他还说他们计划来武汉旅游,我会说,他们看到的长江是Yangtze River。

我忍住没问他们中学读书时地理老师是不是也教些别的。

2024年01月18日

《吉隆坡速写》 徐勇民2023